René Spahr (Le XXe siècle en Valais)

- français

- 1998-11-23

- Durata: 00:48:56

Die unten dargestellten Filmaufnahmen werden Ihnen über Vimeo (https://vimeo.com/) zur Konsultation angeboten.

Descrizione

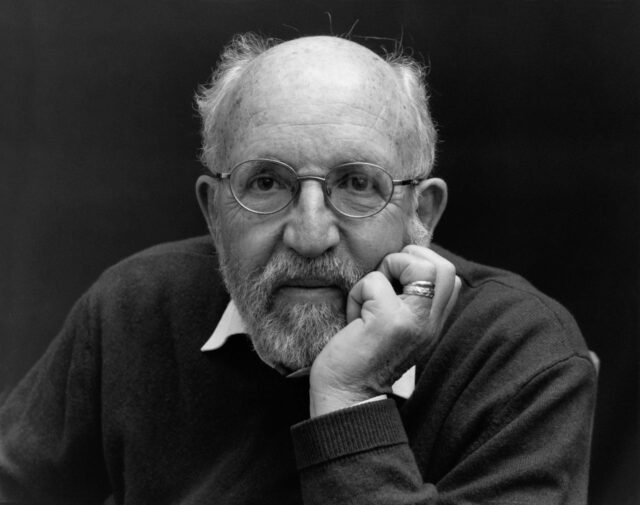

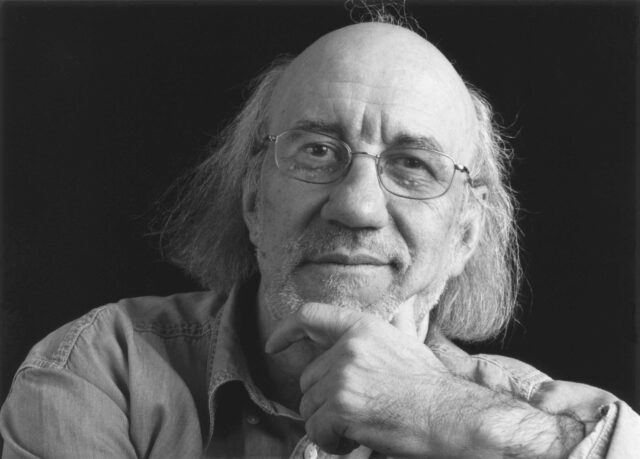

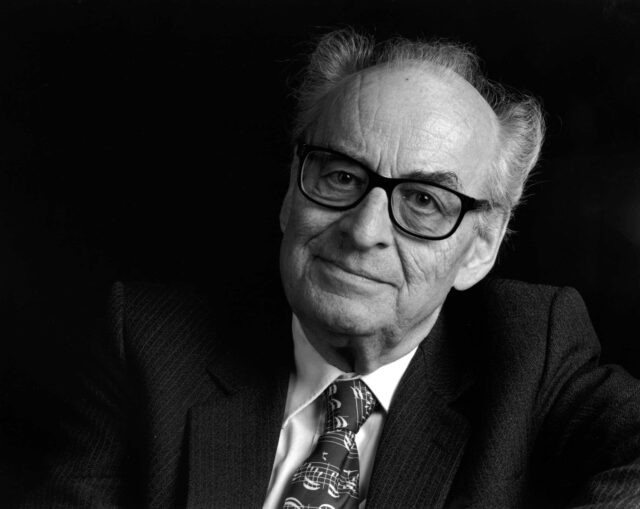

Rarement homme aura autant mérité d'être nommé la mémoire vivante de son temps. Sans une hésitation, avec une sûreté époustouflante, René Spahr fait défiler devant nous toute l'histoire du Valais, et celle de la Suisse dès la Première Guerre mondiale, pour aboutir aux exploits d'Hermann Geiger et de la section valaisanne de l'Aéroclub suisse. Ce témoin privilégié de l'évolution fondamentale du Valais, qui passe d'une économie rurale en circuit fermé à l'ouverture sur le monde grâce en particulier à l'industrie hydroélectrique et chimique, a mis sa formation de juriste à profit pour garder un point de vue serein sur une histoire riche en rebondissements.

00:00:00 – 00:00:11 (Séquence 0) : Générique de début du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998. L'interlocuteur est Jean-Bernard Desfayes.

00:00:11 – 00:02:13 (Séquence 1) : René Spahr montre à l'interviewer un livre de Gilberte Favre "Mémoire de Sion, la vie quotidienne 1850 - 1950", dans lequel il y a une photo de l'Hôtel de Ville. L’établissement était une carte de visite de la bourgeoisie de Sion, dont il a l'honneur de faire partie. La bourgeoisie est un organisme qui s'est développé aux siècles précédents en arrachant des droits à l'évêque. La bourgeoisie était propriétaire et exploitait ses terrains et ses forêts pour les besoins de ses membres. C'est ainsi que jeune marié, en 1936, il a reçu un jardin de 1500 mètres carrés qui pouvait être cultivé, comme les autres familles bourgeoises qui "tenaient le feu", selon l'expression consacrée. Ces surfaces ont été abandonnées sur le plan agricole pour être exploitées aujourd'hui sur le plan industriel, au sud-ouest de la gare de Sion. L'interviewer demande à René Spahr s'il y a d'autres photos qu'il a fournies à Gilberte Favre pour son livre. Il répond qu'il a fourni celle où sa femme apparaît comme passagère du Moran Mos, le premier avion de l'Aéro-Club, en 1937. Longtemps après, Bruno Bagnoud a fondé la société anonyme Air Glaciers, qui a repris l'activité du club avec Axel Young, Hermann Geiger, et Martignoni. Air Glaciers s'est transformé en entreprise de transport plus qu'en aéro-club. C'est l'histoire du changement du passager individuel à l'exploitation des hélicoptères d'Air Glaciers.

00:02:14 – 00:02:23 (Séquence 2) : Générique de début du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998. L'interlocuteur est Jean-Bernard Desfayes.

00:02:25 – 00:03:47 (Séquence 3) : L'interviewer rappelle que René Spahr est né en 1905. Il lui demande de parler du Valais de son enfance. Il explique que le Valais était un pays essentiellement agricole, Sion en était la petite capitale. Le Valais comptait 13 districts, chacun avait sa particularité à cause de l'échelonnement géographique le long de la vallée du Rhône. A Sion, il y avait des foires, les plus importantes étaient celles du printemps et de l'automne. Elles se tenaient sur la Place de la Planta. Il y avait des paysans qui apportaient leurs vaches à pied depuis Evolène, les Haudères. Les gens vivaient modestement et il y avait moins de différences sociales.

00:03:49 – 00:04:08 (Séquence 4) : René Spahr explique que la famille était marquée par l'autorité familiale. On vousoyait ses parents. A l'école, ils apprenaient la discipline, à être respectueux et à parler convenablement.

00:04:10 – 00:05:16 (Séquence 5) : René Spahr dit se souvenir de la première guerre mondiale, au moment de son éclatement, le premier août, il y avait une exposition nationale à Berne. Ce fut une grande surprise. Il y a eu des mobilisations successives, Sion était une place d'armes, et la Majorie, ancien château de l'Evêque, servait de caserne. La vie n'a pas énormément changé pendant la guerre. Le premier tunnel du Simplon avait été percé de 1900 à 1906. Après la guerre, le deuxième tunnel a été percé, les trains étaient électriques jusqu'à Sion et à vapeur pour le restant de la Suisse.

00:05:18 – 00:05:48 (Séquence 6) : René Spahr dit que les régiments valaisans avaient été mobilisés au Tessin pendant la première guerre mondiale. Ils sont revenus en 1917, en traversant le col du Nufenen dans des tempêtes de neige. Une aventure qui est restée dans les souvenirs du pays, comme la Bérézina. Aussi, au Tessin, les soldats avaient appris des chants en italien qu'ils ont chantés dans leurs villages. Les troupes valaisannes ont eu un contact avec le reste du pays.

00:05:50 – 00:07:07 (Séquence 7) : René Spahr dit qu'après la première guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole et la grève générale en 1918, décrétée par le comité d'Olten. Un membre du comité s'appelait Ernst Nobs. Le comité a été déféré à la justice militaire. Le tribunal comprenait un militaire valaisan, Alfred Clausen, qui est devenu juge cantonal. Il a siégé avec lui. En 1947, Alfred Clausen a pris sa retraite, et il a été choisi comme candidat du parti conservateur du Haut Valais pour le Conseil des Etats. Il a été élu. En 1953, il y a eu l'élection du premier Conseiller fédéral socialiste, Ernest Nobst. Dans les couloirs du Palais fédéral, Nobst a reconnu Clausen et lui a dit que ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient. C'est une preuve de la capacité d'adaptation de la démocratie suisse.

00:07:10 – 00:09:00 (Séquence 8) : René Spahr a été élève des Frères de Marie à Sion, certains venaient d'Alsace et ils ont été mobilisés en 1914. Ils étaient allemands à l'époque. Il a fait ses six premières années au Collège de Sion. Il y avait trois collèges en Valais : Brig, Sion et Saint-Maurice. Les enseignants étaient pour la plupart des prêtres. Une de leurs premières fonctions était de fournir des élèves aux séminaires. Il a fait le lycée, les deux dernières années du collège. Les huit classes du collège avaient leur nom : Principe, Rudiment, Grammaire, Syntaxe, Humanité, Rhétorique, Philosophie et Physique. Il est allé volontairement à Einsiedeln pour apprendre l'allemand pendant deux ans, comme interne. La vie était sévère, mais il a eu d'excellents rapports avec ses camarades suisses allemands. Sur 41 candidats à la maturité, 21 étaient destinés à la théologie, 11 avaient ensuite changé d'idées. Les trois collèges valaisans avaient produit 23 maturités. Aujourd'hui, il y a 650 maturités par année. A l'époque, il y avait le collège classique, une petite section industrielle, technique et commerciale.

00:09:03 – 00:10:14 (Séquence 9) : René Spahr dit avoir choisi le droit, car il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il aurait pu suivre le collège technique, devenir médecin, architecte ou ingénieur. Il n'y avait pas de formation d'historien ou d'archéologue, une formation qui aurait pu le tenter. Il est allé à Berne et, deux semestres plus tard, il est allé à Lausanne pour réapprendre le français. A Lausanne, il avait trois condisciples turcs. Il a appris par la suite qu'après la Conférence de Lausanne de 1923, Kemal Atatürk voulait donner une loi civile à son pays, où il y avait eu auparavant le régime des Ayatollahs. Kemal Atatürk a pris le code civile suisse en exemple et il l'a appliqué en Turquie.

00:10:18 – 00:10:40 (Séquence 10) : René Spahr se souvient avoir été seul auditeur d'un vieux professeur, De Tourtoulon, qui donnait un cours peu attrayant sur l'histoire du droit. Le professeur lui avait demandé s'il pensait revenir l'heure suivante, le cas échéant il aurait continué son cours.

00:10:44 – 00:11:12 (Séquence 11) : René Spahr explique que le droit valaisan, le Code civil, avait cessé d'être applicable en 1912, mais le Code pénal continuait d'exister. Le Code pénal suisse a été adopté en Valais seulement en 1942. Il est arrivé au Tribunal cantonal en 1941. Le Code pénal valaisan prévoyait la peine de mort, mais ne l'avait plus appliquée depuis 60 ans.

00:11:16 – 00:16:03 (Séquence 12) : L'interviewer demande à René Spahr d'expliquer la vie politique valaisanne, qui est marquée par la domination d'un parti politique. Il explique qu'il faut remonter dans l'histoire. En 999, un roi de Bourgogne donne le Valais à l'Evêque de Sion, qui devient maître temporel et spirituel. Ce régime dure huit siècles jusqu'en 1800 avec l'intermède de la bataille de la Planta. Le Duc de Savoie qui occupait la partie inférieure de la Vallée du Rhône est chassé, tout le Valais est sous la domination de l'Evêque et du Haut Valais. Les catholiques se distinguent aussi entre ceux du haut et du bas. Ensuite, il y a la Révolution française. En 1800, Napoléon traverse le Saint-Bernard pour combattre les Autrichiens dans l'Italie du nord et fonder la république Cisalpine. Napoléon fait construire un chemin de Brig à Domodossola. Le Valais est ensuite annexé à la France de 1810 à 1813. En 1812, il y a la campagne de Russie. Le traité de Vienne fixe le sort de la Suisse et du Valais. La Suisse devient la gardienne des passages des Alpes. C'est le début de la Confédération des cantons. Le Valais a une vie autonome. En 1847, il y a le Sonderbund, dont le Valais fait partie, un traité contraire au droit fédéral de 1815. La Diète envoie le général Dufour qui liquide les cantons résistants. En Valais, le gouvernement est remplacé par l'une de tendances radicales libérales. Face aux problèmes économiques, le gouvernement saisit les biens de l'Eglise et les vend, ce que le Clergé reproche depuis aux radicaux. Par sa situation géographique et historique, le Valais a une allure de canton de deuxième classe.

00:16:08 – 00:17:29 (Séquence 13) : René Spahr dit avoir suivi les idées radicales de son père, qui était un honnête homme aux idées ouvertes. Il a été un radical raisonnable, comme les autres. René Spahr a fait partie des jeunesses radicales. En 1930, les Suisses allemands sentaient grandir le danger hitlérien. La Jeunesse libérale suisse, Jungliberale Bewegung der Schweitz est née pour renforcer la démocratie qui était décriée en Allemagne. Ce mouvement politique leur a ouvert des contacts avec la Suisse romande. Tous les jeunes ont participé à ce mouvement. Jusque-là, l'activité politique commençait à 40 ou 50 ans. Au siècle précédant, seules les fêtes de tir, les fêtes de chant et les fêtes de musique avaient aidé à faire l'unité suisse. Les cantons vivaient chacun leur vie.

00:17:35 – 00:18:09 (Séquence 14) : L'interviewer rappelle que René Spahr, dans le cadre des jeunesses libérales, a eu un grand projet. René Spahr explique qu'en 1935, il y a eu une votation fédérale pour la révision de la Constitution. L'initiative a été repoussée. La jeunesse radicale avait préparé un projet de Constitution.

00:18:15 – 00:19:12 (Séquence 15) : René Spahr explique que le gouvernement valaisan a été pendant dix ans, dans l'entre-deux-guerres, mono couleur. Le seul représentant radical, Delacoste de Monthey, est décédé en cours de législature et a été remplacé par un conservateur. En 1930, il y a eu la crise économique, en 1935, la dévaluation du franc. En 1937, au vu de la situation et avec le danger militaire croissant, le parti conservateur a renoué des relations avec les radicaux. La même année, le radical Fama a été élu conseiller d'Etat.

00:19:19 – 00:20:17 (Séquence 16) : L'interviewer rappelle que l'entre-deux-guerres a représenté le début de l'industrialisation et du tourisme. René Spahr explique que l'énergie hydroélectrique avait attiré l'attention des Suisses alémaniques. L'industrie chimique s'est installée de Bâle à Monthey et à Viège, La Lonza. A Chippis, l'aluminium venu de Neuhausen et de Schaffhouse. Le Valais a fourni seulement des manœuvres, il n'y avait presque pas d'ingénieurs. Cette situation a mis en contact le Valais avec le reste de la Suisse. L'industrialisation a accentué l'évolution qui était inévitable. Le gouvernement ne peut pas s'attribuer le mérite d'avoir attiré l'industrie, il a subi la situation. Les industries suisses allemandes n'étaient pas accueillies les bras ouverts.

00:20:25 – 00:20:59 (Séquence 17) : René Spahr explique que le tourisme a commencé en 1937, date du premier ski lift à Crans-Montana, Zermatt, Verbier. La guerre a tout interrompu, en 1939. Les localités touristiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait Finhaut dans la vallée du Trient. Cette station, qui était plus grande que Zermatt, était située sur le tracé du chemin de fer qui reliait Martigny à Chamonix, le Martigny-Châtelard.

00:21:07 – 00:23:51 (Séquence 18) : L'interviewer demande à René Spahr s'il a senti venir la guerre. Il répond que deux ans avant la deuxième guerre mondiale, la Suisse avait renforcé l'armée, surtout la défense contre avions. En 1938, l'armée a été réorganisée, la brigade de montagne 3 est devenue 10. En 1939, il était en cours de répétition au fond du Val Ferret, la situation s'aggravait et ils ont dû revenir à Aigle. Le 2 septembre la mobilisation générale est décrétée et le Général Guisan est élu. Pour l'élection, il y avait aussi des candidats suisses allemands, le Commandant Wille, fils du Général Wille, qui avait commandé pendant la guerre de 1914-1918. On disait de Général Guisan qu'il n'avait pas de génie militaire, une critique injuste car il n'avait pas eu le temps de montrer ses capacités. C'est dans l'action qu'on montre ses capacités tactiques. La France, qui croyait avoir l'armée la plus forte au monde, a capitulé le 25 juin 1940. Le 10 mai 1940, l'Allemagne a attaqué la France et la Belgique. Les cadres d'infanterie de montagne 5 sont mobilisés à Sion pour partir en reconnaissance en vue d’un service qui doit se faire au mois de juin dans la région de Montana. Il était adjoint de bataillon. Il s'est annoncé au Commandant de régiment [ Secretan ], en lui disant que des rumeurs annonçaient la mobilisation générale. [ Secretan ] a tout de suite appelé le Palais fédéral, et c'est le concierge qui a répondu en disant qu'il n'y avait personne, ils étaient en train de laver les vitres. Peu après cet épisode, il y a eu la seconde mobilisation générale du 10 mai 1940.

00:23:59 – 00:24:53 (Séquence 19) : L'interviewer demande à René Spahr qui étaient les chefs militaires lors de la mobilisation. Il répond que pour la Brigade de montagne 10, le Colonel Schwartz, un Suisse allemand. Il a été ce que Guisan a été pour la Suisse, un élément de cohésion. C'est dans ce contexte que sont nés les cours alpins. Plusieurs Suisses romands et d'autres régions suisses ont découvert le Valais. Le Colonel Giroud, Commandant du régiment 6 avait dit, de manière présomptueuse, qu'en cas de danger son régiment serait en première ligne et l'armée suisse en réserve.

00:25:02 – 00:25:49 (Séquence 20) : L'interviewer demande à René Spahr si c'est vrai que le Colonel Schwartz avait fait des opérations spectaculaires à Saint-Gingolph. Il répond que oui. Le 23 juillet 1944, Saint-Gingolph a brûlé. Les maquisards français avaient cru surprendre le petit poste allemand du village, mais ils ont été surpris. La garnison allemande d'Evian est intervenue et a incendié la partie française du village. Le Colonel Schwartz et André Chaperon, Président de Saint-Gingolph, ont annoncé aux Allemands qu'ils n'avaient pas le droit de massacrer les civils et ils les ont menacés d'intervenir par les armes. La population a pu se réfugier sur le territoire suisse, à l'exception de quelques-uns qui ont été fusillés.

00:25:58 – 00:27:41 (Séquence 21) : L'interviewer demande à René Spahr si la guerre a été une période de privation. Il répond que le Conseil fédéral avait bien préparé la situation, il avait créé l'approvisionnement et la répartition. Il y avait des cartes d'alimentation, des cartes de repas, des coupons pour ceux qui mangeaient au restaurant. Il y avait le rationnement des vêtements. Il y avait le service du travail. Un arrêté de 1939 disait que tous les Suisses sans distinction de sexe étaient astreints au travail, ce qui aurait pu anticiper l'introduction du vote des femmes. Ils vivaient tous au même régime, en s'aidant. Les troupes ont fait leur service dans différents secteurs qu'elles ne connaissaient pas. Il y a eu des moments de crainte, en 1943 par exemple avec la chute de Mussolini. Depuis l'armistice de 1940, la Suisse était entourée presque entièrement par les troupes de l'Axe. Les avions allemands qui allaient bombarder la France rentraient en passant sur le Jura, et l'aviation suisse en a abattu 16. Le ministre suisse à Berlin, Frölicher, à l'époque ils ne s'appelaient pas encore ambassadeurs, a dû subir la pression du gouvernement allemand, de Hitler.

00:27:51 – 00:29:04 (Séquence 22) : L'interviewer rappelle que lorsque l'Italie a cessé la guerre, il y a eu beaucoup d'internés en Suisse. René Spahr raconte les épisodes liés à l'emprisonnement et à la libération de Mussolini par les nazis en 1943. Trois escadrons de la cavalerie italienne provenant de Libye ont abouti en Suisse. Les chevaux étaient des demi-sang arabes que l'armée suisse a utilisés. C'est ainsi qu'il a fini sa carrière d'officier en 1944, à Bâle, en montant un de ces chevaux, que sa compagnie appelait "la gazelle".

00:29:15 – 00:30:07 (Séquence 23) : René Spahr dit qu'il y avait plus de 50000 internés en Suisse, deux divisions françaises s'étaient fait interner en juin 1940. Ensuite, il y a eu des Polonais et d'autres nationalités. Il y a eu 22000 réfugiés, surtout juifs, la population suisse était de 5 millions. En proportion, ce chiffre comparé aux 20000 réfugiés juifs accueillis aux Etats-Unis, qui comptaient 150 millions d'habitants, va à l'avantage de la Suisse. Le Valais avait accueilli une large part de réfugiés : 200 juifs à Morgins. Après la guerre, il a fallu du temps pour rapatrier tout le monde.

00:30:18 – 00:31:03 (Séquence 24) : L'interviewer rappelle que pendant la guerre, le gouvernement suisse était discret. René Spahr explique qu'il y avait la censure. Il faisait partie du tribunal militaire et il recevait par ce biais des informations. Il a participé aux questionnements des Suisses qui rentraient de l'étranger, et qui pouvaient renseigner sur la situation extérieure, sur les transports de troupes et de matériel, notamment en Alsace.

00:31:15 – 00:31:26 (Séquence 25) : L'interviewer demande à René Spahr si, en siégeant au tribunal militaire, il a dû faire face à des espions. Il répond que chaque division avait son tribunal, lui était à celui de la brigade de montagne 10, il était d'abord défenseur ensuite juge. A ce sujet, il y a une certaine réserve qui s'impose.

00:31:39 – 00:33:58 (Séquence 26) : René Spahr explique que le tribunal cantonal était différent de celui d'aujourd'hui. Les cantons avaient eu pendant tout le XIXe siècle leurs propres lois et procédures. Il a été élu en 1945, ils étaient cinq juges et deux greffiers. Il était le seul à avoir un permis de conduire. Il voyageait dans le canton pour régler certaines affaires, comme à Viège où il y avait des mines de molybdène. Il y avait un procès entre deux communes au sujet des impôts des ouvriers de la mine. Il a découvert la vallée du nord de Viège, qui était complètement sauvage. Ils ont pris contact avec les tribunaux des autres cantons. Aujourd'hui, par l'informatique, les contacts s'établissent facilement. C'était nécessaire d'unifier les lois qui auparavant pouvaient être particulières à chaque canton. Actuellement il y a sept juges, plus trois juges administratifs. René Spahr pense qu’il en faudrait davantage. La justice "boite" derrière le malfaiteur. En 1946, la justice a coûté 59000 francs au canton du Valais.

00:34:11 – 00:37:26 (Séquence 27) : René Spahr dit avoir participé à la fusion des assurances, des mutuelles d'autrefois. Il cite des vers du poète français Florian, qui ont inspiré, vers 1850, les sociétés de secours mutuel. La première est celle de Saint-Maurice en 1852 créée par le docteur Beck. Ensuite, elles se sont multipliées. Sur le plan fédéral, la loi de 1911 a créé une assurance suisse en cas d'accident basé à Lucerne. Sur le plan des maladies, la loi prévoyait l'aide aux assurances maladie, une aide mensuelle de six francs par membre. En 1925, la tuberculose influence une loi fédérale pour une assurance spéciale avec un aide de huit francs, la Caisse tuberculose. En 1949, le gérant de la caisse, alors qu'il faisait partie du comité, s'est suicidé après avoir dilapidé la fortune de la caisse. René Spahr a alors été propulsé président sans l'avoir demandé. Ils ont développé la caisse qui est devenue la Caisse d'Assurance et Réassurance, qui a uni tous les mutualistes de Suisse romande, ce qui a créé une grande cohésion entre les différents cantons. En 1954, une épidémie de polio a entraîné la création d'une assurance pour longues maladies. Il y avait un centre de soins à Loèche-les-Bains. Cinq ans après est arrivé le vaccin américain Salk, qui a coupé net la maladie.

00:37:40 – 00:38:27 (Séquence 28) : René Spahr dit avoir été président de la Fédération des sociétés de secours mutuel en 1951. Un délégué de l'Office fédéral des assurances sociales l'a invité à créer une nouvelle caisse qui ne serait pas liée au domicile des assurés. Ainsi est née la Mutuelle valaisanne. En 1987, elle a atteint les 450000 assurés. Elle a un nouveau bâtiment à Martigny avec 250 employés. Grâce au système de communication moderne, elle peut traiter les affaires de tous les assurés.

00:38:42 – 00:41:31 (Séquence 29) : René Spahr explique que le 13 mai 1913, Bider a atterri à Sion en venant de Berne, en survolant les Alpes bernoises. Il n'avait pas pu le voir atterrir, mais cet épisode a éveillé en lui un intérêt pour l'aviation. En 1928, il était jeune lieutenant de l'infanterie. Un ami ingénieur l'a invité à l'Ecole d'observateurs de Dübendorf, où ils ont appris différents métiers : la télégraphie, la photographie. Il a fait le lancer d’un pigeon messager. Ils ont fait du tir à la mitrailleuse sur un avion à Gwatt près de Thoune. C'étaient des exercices dangereux, et ils n'étaient pas couverts par l'assurance militaire. Il a fait deux cours de répétition à Dübendorf, avec ceux qui sont devenus les premiers pilotes de Swissair et qui étaient à l'époque chez Alpar. En 1934, l'Aéro-Club a été fondé à Sion, section valaisanne de l'Aéro-Club suisse. Ceci fut possible grâce à une modeste piste d'atterrissage dans la région nommée des Iles à trois kilomètres au sud de Sion. L'armée n'était pas intéressée par un point d'appui en Valais. Douze ans plus tard, au moment de la guerre, il y avait cinq pistes en Valais.

00:41:47 – 00:44:58 (Séquence 30) : René Spahr explique que le développement de l'Aéro-Club de Sion s'est interrompu avec la guerre, en 1939. Avant la guerre, ils avaient un petit Morane-Mos et ils ont pu construire un petit hangar. Après la guerre, ils ont acheté deux Pipers américains, les surplus, c'étaient les taxis des arrières américains. En 1948, Hermann Geiger arrive à Sion, il a un brevet de pilote. Geiger se joint au club au moment où René Spahr en devient président. Ensemble, ils organisent un rallye en 1948, auquel a participé le Prince Bernhard des Pays-Bas. Le vainqueur fut Scottoni sur un Cessna quatre places. Ceci a influencé Geiger, qui a espéré mieux travailler avec un avion à quatre places. Jusque-là, il avait mal gagné sa vie. Ils l'ont acheté et, sous l'avion, ils ont placé une poche en toile à voile pour la marchandise. Ils ont profité d'une bonne conjoncture, avec les chantiers de la Grande Dixence et de Mauvoisin, qu'ils ont ravitaillés en hiver. Pour faire ça, ils ont obtenu une autorisation de l'office de l'air pour voler plus bas que 300 mètres, contrairement à la loi fédérale sur l'aviation. René Spahr explique que 1951 fut un hiver de grandes avalanches, avec 100 morts dans les vallées. Zermatt a été coupé pendant deux jours et demi. Le directeur de la Poste de Sion s'est adressé à lui, Geiger et Martignoni, en leur demandant de l'aide. Le comité de l'Aéro-Club a accepté de l'aider. Geiger est allé lancer le courrier et des colis de médicaments à Zermatt. En 1952, la fabrique américaine Piper construit un avion avec des skis, le Super Cup. Ils furent les premiers en Europe à l'acheter. La même année, Geiger atterrit sur le glacier de la Kander.

00:45:14 – 00:47:25 (Séquence 31) : René Spahr explique que l'activité de vol avec le nouvel avion, le Piper, a attiré l'attention de l'office de l'air. Son ami, le chef de la police aérienne, lui demande des explications. Il lui répond qu'ils utilisent les possibilités de l'aviation et que la loi ne l'interdit pas. La loi était de 1945 et l'avion de 1952. Il cite un accident, un exemple déplorable de la mentalité de l'administration suisse de certains secteurs. Hermann Geiger avait été averti des intentions du [ Colonel Thiébaud ], chef de la police aérienne, qui se rendait à Sion pour faire un rapport négatif sur l'aviation de montagne. Seul un bon pilote pouvait faire changer d'avis le colonel. Hermann Geiger a conduit le Colonel Thiébaud et ils ont atterri sur le Mont-Lachaux. Hermann Geiger a ensuite proposé au colonel de prendre les commandes pour qu'il essaie lui-même. Le colonel a fini par rédiger un rapport positif. L'Office de l'air a décidé de créer une catégorie spéciale, de pilote des glaciers, qui nécessitait un cours sous la surveillance de l'Aéro-Club. Des amis de la Suisse romande sont alors venus chez eux. Des avions militaires italiens sont venus aussi. En 1956, grâce à une collecte de Coop suisse, ils ont acheté leur premier hélicoptère, un Bell Agusta. Hermann Geiger a appris à le piloter. Deux ans après, Pilatus a sorti un modèle d'avion, le Porter, qui pouvait transporter sept personnes. Ils l'ont acheté pour l'utiliser sur les glaciers.

00:47:41 – 00:48:06 (Séquence 32) : L'interviewer demande à René Spahr ce qui l'a maintenu si jeune et en forme. Il répond qu'il a eu la chance d'avoir été en bonne santé malgré une chute en montagne qui aurait pu être mortelle. Il a un cadre familial favorable, il vit avec sa femme qui a son âge et avec laquelle il s'entend très bien. Il a des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Le contact, surtout avec les jeunes, lui permet de connaître les nouveaux développements et de ne pas trop vieillir ou de le faire harmonieusement.

00:48:23 – 00:48:39 (Séquence 33) : Générique de fin du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998.

Lien aux découpage sur la base de données original

00:00:00 – 00:00:11 (Séquence 0) : Générique de début du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998. L'interlocuteur est Jean-Bernard Desfayes.

00:00:11 – 00:02:13 (Séquence 1) : René Spahr montre à l'interviewer un livre de Gilberte Favre "Mémoire de Sion, la vie quotidienne 1850 - 1950", dans lequel il y a une photo de l'Hôtel de Ville. L’établissement était une carte de visite de la bourgeoisie de Sion, dont il a l'honneur de faire partie. La bourgeoisie est un organisme qui s'est développé aux siècles précédents en arrachant des droits à l'évêque. La bourgeoisie était propriétaire et exploitait ses terrains et ses forêts pour les besoins de ses membres. C'est ainsi que jeune marié, en 1936, il a reçu un jardin de 1500 mètres carrés qui pouvait être cultivé, comme les autres familles bourgeoises qui "tenaient le feu", selon l'expression consacrée. Ces surfaces ont été abandonnées sur le plan agricole pour être exploitées aujourd'hui sur le plan industriel, au sud-ouest de la gare de Sion. L'interviewer demande à René Spahr s'il y a d'autres photos qu'il a fournies à Gilberte Favre pour son livre. Il répond qu'il a fourni celle où sa femme apparaît comme passagère du Moran Mos, le premier avion de l'Aéro-Club, en 1937. Longtemps après, Bruno Bagnoud a fondé la société anonyme Air Glaciers, qui a repris l'activité du club avec Axel Young, Hermann Geiger, et Martignoni. Air Glaciers s'est transformé en entreprise de transport plus qu'en aéro-club. C'est l'histoire du changement du passager individuel à l'exploitation des hélicoptères d'Air Glaciers.

00:02:14 – 00:02:23 (Séquence 2) : Générique de début du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998. L'interlocuteur est Jean-Bernard Desfayes.

00:02:25 – 00:03:47 (Séquence 3) : L'interviewer rappelle que René Spahr est né en 1905. Il lui demande de parler du Valais de son enfance. Il explique que le Valais était un pays essentiellement agricole, Sion en était la petite capitale. Le Valais comptait 13 districts, chacun avait sa particularité à cause de l'échelonnement géographique le long de la vallée du Rhône. A Sion, il y avait des foires, les plus importantes étaient celles du printemps et de l'automne. Elles se tenaient sur la Place de la Planta. Il y avait des paysans qui apportaient leurs vaches à pied depuis Evolène, les Haudères. Les gens vivaient modestement et il y avait moins de différences sociales.

00:03:49 – 00:04:08 (Séquence 4) : René Spahr explique que la famille était marquée par l'autorité familiale. On vousoyait ses parents. A l'école, ils apprenaient la discipline, à être respectueux et à parler convenablement.

00:04:10 – 00:05:16 (Séquence 5) : René Spahr dit se souvenir de la première guerre mondiale, au moment de son éclatement, le premier août, il y avait une exposition nationale à Berne. Ce fut une grande surprise. Il y a eu des mobilisations successives, Sion était une place d'armes, et la Majorie, ancien château de l'Evêque, servait de caserne. La vie n'a pas énormément changé pendant la guerre. Le premier tunnel du Simplon avait été percé de 1900 à 1906. Après la guerre, le deuxième tunnel a été percé, les trains étaient électriques jusqu'à Sion et à vapeur pour le restant de la Suisse.

00:05:18 – 00:05:48 (Séquence 6) : René Spahr dit que les régiments valaisans avaient été mobilisés au Tessin pendant la première guerre mondiale. Ils sont revenus en 1917, en traversant le col du Nufenen dans des tempêtes de neige. Une aventure qui est restée dans les souvenirs du pays, comme la Bérézina. Aussi, au Tessin, les soldats avaient appris des chants en italien qu'ils ont chantés dans leurs villages. Les troupes valaisannes ont eu un contact avec le reste du pays.

00:05:50 – 00:07:07 (Séquence 7) : René Spahr dit qu'après la première guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole et la grève générale en 1918, décrétée par le comité d'Olten. Un membre du comité s'appelait Ernst Nobs. Le comité a été déféré à la justice militaire. Le tribunal comprenait un militaire valaisan, Alfred Clausen, qui est devenu juge cantonal. Il a siégé avec lui. En 1947, Alfred Clausen a pris sa retraite, et il a été choisi comme candidat du parti conservateur du Haut Valais pour le Conseil des Etats. Il a été élu. En 1953, il y a eu l'élection du premier Conseiller fédéral socialiste, Ernest Nobst. Dans les couloirs du Palais fédéral, Nobst a reconnu Clausen et lui a dit que ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient. C'est une preuve de la capacité d'adaptation de la démocratie suisse.

00:07:10 – 00:09:00 (Séquence 8) : René Spahr a été élève des Frères de Marie à Sion, certains venaient d'Alsace et ils ont été mobilisés en 1914. Ils étaient allemands à l'époque. Il a fait ses six premières années au Collège de Sion. Il y avait trois collèges en Valais : Brig, Sion et Saint-Maurice. Les enseignants étaient pour la plupart des prêtres. Une de leurs premières fonctions était de fournir des élèves aux séminaires. Il a fait le lycée, les deux dernières années du collège. Les huit classes du collège avaient leur nom : Principe, Rudiment, Grammaire, Syntaxe, Humanité, Rhétorique, Philosophie et Physique. Il est allé volontairement à Einsiedeln pour apprendre l'allemand pendant deux ans, comme interne. La vie était sévère, mais il a eu d'excellents rapports avec ses camarades suisses allemands. Sur 41 candidats à la maturité, 21 étaient destinés à la théologie, 11 avaient ensuite changé d'idées. Les trois collèges valaisans avaient produit 23 maturités. Aujourd'hui, il y a 650 maturités par année. A l'époque, il y avait le collège classique, une petite section industrielle, technique et commerciale.

00:09:03 – 00:10:14 (Séquence 9) : René Spahr dit avoir choisi le droit, car il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il aurait pu suivre le collège technique, devenir médecin, architecte ou ingénieur. Il n'y avait pas de formation d'historien ou d'archéologue, une formation qui aurait pu le tenter. Il est allé à Berne et, deux semestres plus tard, il est allé à Lausanne pour réapprendre le français. A Lausanne, il avait trois condisciples turcs. Il a appris par la suite qu'après la Conférence de Lausanne de 1923, Kemal Atatürk voulait donner une loi civile à son pays, où il y avait eu auparavant le régime des Ayatollahs. Kemal Atatürk a pris le code civile suisse en exemple et il l'a appliqué en Turquie.

00:10:18 – 00:10:40 (Séquence 10) : René Spahr se souvient avoir été seul auditeur d'un vieux professeur, De Tourtoulon, qui donnait un cours peu attrayant sur l'histoire du droit. Le professeur lui avait demandé s'il pensait revenir l'heure suivante, le cas échéant il aurait continué son cours.

00:10:44 – 00:11:12 (Séquence 11) : René Spahr explique que le droit valaisan, le Code civil, avait cessé d'être applicable en 1912, mais le Code pénal continuait d'exister. Le Code pénal suisse a été adopté en Valais seulement en 1942. Il est arrivé au Tribunal cantonal en 1941. Le Code pénal valaisan prévoyait la peine de mort, mais ne l'avait plus appliquée depuis 60 ans.

00:11:16 – 00:16:03 (Séquence 12) : L'interviewer demande à René Spahr d'expliquer la vie politique valaisanne, qui est marquée par la domination d'un parti politique. Il explique qu'il faut remonter dans l'histoire. En 999, un roi de Bourgogne donne le Valais à l'Evêque de Sion, qui devient maître temporel et spirituel. Ce régime dure huit siècles jusqu'en 1800 avec l'intermède de la bataille de la Planta. Le Duc de Savoie qui occupait la partie inférieure de la Vallée du Rhône est chassé, tout le Valais est sous la domination de l'Evêque et du Haut Valais. Les catholiques se distinguent aussi entre ceux du haut et du bas. Ensuite, il y a la Révolution française. En 1800, Napoléon traverse le Saint-Bernard pour combattre les Autrichiens dans l'Italie du nord et fonder la république Cisalpine. Napoléon fait construire un chemin de Brig à Domodossola. Le Valais est ensuite annexé à la France de 1810 à 1813. En 1812, il y a la campagne de Russie. Le traité de Vienne fixe le sort de la Suisse et du Valais. La Suisse devient la gardienne des passages des Alpes. C'est le début de la Confédération des cantons. Le Valais a une vie autonome. En 1847, il y a le Sonderbund, dont le Valais fait partie, un traité contraire au droit fédéral de 1815. La Diète envoie le général Dufour qui liquide les cantons résistants. En Valais, le gouvernement est remplacé par l'une de tendances radicales libérales. Face aux problèmes économiques, le gouvernement saisit les biens de l'Eglise et les vend, ce que le Clergé reproche depuis aux radicaux. Par sa situation géographique et historique, le Valais a une allure de canton de deuxième classe.

00:16:08 – 00:17:29 (Séquence 13) : René Spahr dit avoir suivi les idées radicales de son père, qui était un honnête homme aux idées ouvertes. Il a été un radical raisonnable, comme les autres. René Spahr a fait partie des jeunesses radicales. En 1930, les Suisses allemands sentaient grandir le danger hitlérien. La Jeunesse libérale suisse, Jungliberale Bewegung der Schweitz est née pour renforcer la démocratie qui était décriée en Allemagne. Ce mouvement politique leur a ouvert des contacts avec la Suisse romande. Tous les jeunes ont participé à ce mouvement. Jusque-là, l'activité politique commençait à 40 ou 50 ans. Au siècle précédant, seules les fêtes de tir, les fêtes de chant et les fêtes de musique avaient aidé à faire l'unité suisse. Les cantons vivaient chacun leur vie.

00:17:35 – 00:18:09 (Séquence 14) : L'interviewer rappelle que René Spahr, dans le cadre des jeunesses libérales, a eu un grand projet. René Spahr explique qu'en 1935, il y a eu une votation fédérale pour la révision de la Constitution. L'initiative a été repoussée. La jeunesse radicale avait préparé un projet de Constitution.

00:18:15 – 00:19:12 (Séquence 15) : René Spahr explique que le gouvernement valaisan a été pendant dix ans, dans l'entre-deux-guerres, mono couleur. Le seul représentant radical, Delacoste de Monthey, est décédé en cours de législature et a été remplacé par un conservateur. En 1930, il y a eu la crise économique, en 1935, la dévaluation du franc. En 1937, au vu de la situation et avec le danger militaire croissant, le parti conservateur a renoué des relations avec les radicaux. La même année, le radical Fama a été élu conseiller d'Etat.

00:19:19 – 00:20:17 (Séquence 16) : L'interviewer rappelle que l'entre-deux-guerres a représenté le début de l'industrialisation et du tourisme. René Spahr explique que l'énergie hydroélectrique avait attiré l'attention des Suisses alémaniques. L'industrie chimique s'est installée de Bâle à Monthey et à Viège, La Lonza. A Chippis, l'aluminium venu de Neuhausen et de Schaffhouse. Le Valais a fourni seulement des manœuvres, il n'y avait presque pas d'ingénieurs. Cette situation a mis en contact le Valais avec le reste de la Suisse. L'industrialisation a accentué l'évolution qui était inévitable. Le gouvernement ne peut pas s'attribuer le mérite d'avoir attiré l'industrie, il a subi la situation. Les industries suisses allemandes n'étaient pas accueillies les bras ouverts.

00:20:25 – 00:20:59 (Séquence 17) : René Spahr explique que le tourisme a commencé en 1937, date du premier ski lift à Crans-Montana, Zermatt, Verbier. La guerre a tout interrompu, en 1939. Les localités touristiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait Finhaut dans la vallée du Trient. Cette station, qui était plus grande que Zermatt, était située sur le tracé du chemin de fer qui reliait Martigny à Chamonix, le Martigny-Châtelard.

00:21:07 – 00:23:51 (Séquence 18) : L'interviewer demande à René Spahr s'il a senti venir la guerre. Il répond que deux ans avant la deuxième guerre mondiale, la Suisse avait renforcé l'armée, surtout la défense contre avions. En 1938, l'armée a été réorganisée, la brigade de montagne 3 est devenue 10. En 1939, il était en cours de répétition au fond du Val Ferret, la situation s'aggravait et ils ont dû revenir à Aigle. Le 2 septembre la mobilisation générale est décrétée et le Général Guisan est élu. Pour l'élection, il y avait aussi des candidats suisses allemands, le Commandant Wille, fils du Général Wille, qui avait commandé pendant la guerre de 1914-1918. On disait de Général Guisan qu'il n'avait pas de génie militaire, une critique injuste car il n'avait pas eu le temps de montrer ses capacités. C'est dans l'action qu'on montre ses capacités tactiques. La France, qui croyait avoir l'armée la plus forte au monde, a capitulé le 25 juin 1940. Le 10 mai 1940, l'Allemagne a attaqué la France et la Belgique. Les cadres d'infanterie de montagne 5 sont mobilisés à Sion pour partir en reconnaissance en vue d’un service qui doit se faire au mois de juin dans la région de Montana. Il était adjoint de bataillon. Il s'est annoncé au Commandant de régiment [ Secretan ], en lui disant que des rumeurs annonçaient la mobilisation générale. [ Secretan ] a tout de suite appelé le Palais fédéral, et c'est le concierge qui a répondu en disant qu'il n'y avait personne, ils étaient en train de laver les vitres. Peu après cet épisode, il y a eu la seconde mobilisation générale du 10 mai 1940.

00:23:59 – 00:24:53 (Séquence 19) : L'interviewer demande à René Spahr qui étaient les chefs militaires lors de la mobilisation. Il répond que pour la Brigade de montagne 10, le Colonel Schwartz, un Suisse allemand. Il a été ce que Guisan a été pour la Suisse, un élément de cohésion. C'est dans ce contexte que sont nés les cours alpins. Plusieurs Suisses romands et d'autres régions suisses ont découvert le Valais. Le Colonel Giroud, Commandant du régiment 6 avait dit, de manière présomptueuse, qu'en cas de danger son régiment serait en première ligne et l'armée suisse en réserve.

00:25:02 – 00:25:49 (Séquence 20) : L'interviewer demande à René Spahr si c'est vrai que le Colonel Schwartz avait fait des opérations spectaculaires à Saint-Gingolph. Il répond que oui. Le 23 juillet 1944, Saint-Gingolph a brûlé. Les maquisards français avaient cru surprendre le petit poste allemand du village, mais ils ont été surpris. La garnison allemande d'Evian est intervenue et a incendié la partie française du village. Le Colonel Schwartz et André Chaperon, Président de Saint-Gingolph, ont annoncé aux Allemands qu'ils n'avaient pas le droit de massacrer les civils et ils les ont menacés d'intervenir par les armes. La population a pu se réfugier sur le territoire suisse, à l'exception de quelques-uns qui ont été fusillés.

00:25:58 – 00:27:41 (Séquence 21) : L'interviewer demande à René Spahr si la guerre a été une période de privation. Il répond que le Conseil fédéral avait bien préparé la situation, il avait créé l'approvisionnement et la répartition. Il y avait des cartes d'alimentation, des cartes de repas, des coupons pour ceux qui mangeaient au restaurant. Il y avait le rationnement des vêtements. Il y avait le service du travail. Un arrêté de 1939 disait que tous les Suisses sans distinction de sexe étaient astreints au travail, ce qui aurait pu anticiper l'introduction du vote des femmes. Ils vivaient tous au même régime, en s'aidant. Les troupes ont fait leur service dans différents secteurs qu'elles ne connaissaient pas. Il y a eu des moments de crainte, en 1943 par exemple avec la chute de Mussolini. Depuis l'armistice de 1940, la Suisse était entourée presque entièrement par les troupes de l'Axe. Les avions allemands qui allaient bombarder la France rentraient en passant sur le Jura, et l'aviation suisse en a abattu 16. Le ministre suisse à Berlin, Frölicher, à l'époque ils ne s'appelaient pas encore ambassadeurs, a dû subir la pression du gouvernement allemand, de Hitler.

00:27:51 – 00:29:04 (Séquence 22) : L'interviewer rappelle que lorsque l'Italie a cessé la guerre, il y a eu beaucoup d'internés en Suisse. René Spahr raconte les épisodes liés à l'emprisonnement et à la libération de Mussolini par les nazis en 1943. Trois escadrons de la cavalerie italienne provenant de Libye ont abouti en Suisse. Les chevaux étaient des demi-sang arabes que l'armée suisse a utilisés. C'est ainsi qu'il a fini sa carrière d'officier en 1944, à Bâle, en montant un de ces chevaux, que sa compagnie appelait "la gazelle".

00:29:15 – 00:30:07 (Séquence 23) : René Spahr dit qu'il y avait plus de 50000 internés en Suisse, deux divisions françaises s'étaient fait interner en juin 1940. Ensuite, il y a eu des Polonais et d'autres nationalités. Il y a eu 22000 réfugiés, surtout juifs, la population suisse était de 5 millions. En proportion, ce chiffre comparé aux 20000 réfugiés juifs accueillis aux Etats-Unis, qui comptaient 150 millions d'habitants, va à l'avantage de la Suisse. Le Valais avait accueilli une large part de réfugiés : 200 juifs à Morgins. Après la guerre, il a fallu du temps pour rapatrier tout le monde.

00:30:18 – 00:31:03 (Séquence 24) : L'interviewer rappelle que pendant la guerre, le gouvernement suisse était discret. René Spahr explique qu'il y avait la censure. Il faisait partie du tribunal militaire et il recevait par ce biais des informations. Il a participé aux questionnements des Suisses qui rentraient de l'étranger, et qui pouvaient renseigner sur la situation extérieure, sur les transports de troupes et de matériel, notamment en Alsace.

00:31:15 – 00:31:26 (Séquence 25) : L'interviewer demande à René Spahr si, en siégeant au tribunal militaire, il a dû faire face à des espions. Il répond que chaque division avait son tribunal, lui était à celui de la brigade de montagne 10, il était d'abord défenseur ensuite juge. A ce sujet, il y a une certaine réserve qui s'impose.

00:31:39 – 00:33:58 (Séquence 26) : René Spahr explique que le tribunal cantonal était différent de celui d'aujourd'hui. Les cantons avaient eu pendant tout le XIXe siècle leurs propres lois et procédures. Il a été élu en 1945, ils étaient cinq juges et deux greffiers. Il était le seul à avoir un permis de conduire. Il voyageait dans le canton pour régler certaines affaires, comme à Viège où il y avait des mines de molybdène. Il y avait un procès entre deux communes au sujet des impôts des ouvriers de la mine. Il a découvert la vallée du nord de Viège, qui était complètement sauvage. Ils ont pris contact avec les tribunaux des autres cantons. Aujourd'hui, par l'informatique, les contacts s'établissent facilement. C'était nécessaire d'unifier les lois qui auparavant pouvaient être particulières à chaque canton. Actuellement il y a sept juges, plus trois juges administratifs. René Spahr pense qu’il en faudrait davantage. La justice "boite" derrière le malfaiteur. En 1946, la justice a coûté 59000 francs au canton du Valais.

00:34:11 – 00:37:26 (Séquence 27) : René Spahr dit avoir participé à la fusion des assurances, des mutuelles d'autrefois. Il cite des vers du poète français Florian, qui ont inspiré, vers 1850, les sociétés de secours mutuel. La première est celle de Saint-Maurice en 1852 créée par le docteur Beck. Ensuite, elles se sont multipliées. Sur le plan fédéral, la loi de 1911 a créé une assurance suisse en cas d'accident basé à Lucerne. Sur le plan des maladies, la loi prévoyait l'aide aux assurances maladie, une aide mensuelle de six francs par membre. En 1925, la tuberculose influence une loi fédérale pour une assurance spéciale avec un aide de huit francs, la Caisse tuberculose. En 1949, le gérant de la caisse, alors qu'il faisait partie du comité, s'est suicidé après avoir dilapidé la fortune de la caisse. René Spahr a alors été propulsé président sans l'avoir demandé. Ils ont développé la caisse qui est devenue la Caisse d'Assurance et Réassurance, qui a uni tous les mutualistes de Suisse romande, ce qui a créé une grande cohésion entre les différents cantons. En 1954, une épidémie de polio a entraîné la création d'une assurance pour longues maladies. Il y avait un centre de soins à Loèche-les-Bains. Cinq ans après est arrivé le vaccin américain Salk, qui a coupé net la maladie.

00:37:40 – 00:38:27 (Séquence 28) : René Spahr dit avoir été président de la Fédération des sociétés de secours mutuel en 1951. Un délégué de l'Office fédéral des assurances sociales l'a invité à créer une nouvelle caisse qui ne serait pas liée au domicile des assurés. Ainsi est née la Mutuelle valaisanne. En 1987, elle a atteint les 450000 assurés. Elle a un nouveau bâtiment à Martigny avec 250 employés. Grâce au système de communication moderne, elle peut traiter les affaires de tous les assurés.

00:38:42 – 00:41:31 (Séquence 29) : René Spahr explique que le 13 mai 1913, Bider a atterri à Sion en venant de Berne, en survolant les Alpes bernoises. Il n'avait pas pu le voir atterrir, mais cet épisode a éveillé en lui un intérêt pour l'aviation. En 1928, il était jeune lieutenant de l'infanterie. Un ami ingénieur l'a invité à l'Ecole d'observateurs de Dübendorf, où ils ont appris différents métiers : la télégraphie, la photographie. Il a fait le lancer d’un pigeon messager. Ils ont fait du tir à la mitrailleuse sur un avion à Gwatt près de Thoune. C'étaient des exercices dangereux, et ils n'étaient pas couverts par l'assurance militaire. Il a fait deux cours de répétition à Dübendorf, avec ceux qui sont devenus les premiers pilotes de Swissair et qui étaient à l'époque chez Alpar. En 1934, l'Aéro-Club a été fondé à Sion, section valaisanne de l'Aéro-Club suisse. Ceci fut possible grâce à une modeste piste d'atterrissage dans la région nommée des Iles à trois kilomètres au sud de Sion. L'armée n'était pas intéressée par un point d'appui en Valais. Douze ans plus tard, au moment de la guerre, il y avait cinq pistes en Valais.

00:41:47 – 00:44:58 (Séquence 30) : René Spahr explique que le développement de l'Aéro-Club de Sion s'est interrompu avec la guerre, en 1939. Avant la guerre, ils avaient un petit Morane-Mos et ils ont pu construire un petit hangar. Après la guerre, ils ont acheté deux Pipers américains, les surplus, c'étaient les taxis des arrières américains. En 1948, Hermann Geiger arrive à Sion, il a un brevet de pilote. Geiger se joint au club au moment où René Spahr en devient président. Ensemble, ils organisent un rallye en 1948, auquel a participé le Prince Bernhard des Pays-Bas. Le vainqueur fut Scottoni sur un Cessna quatre places. Ceci a influencé Geiger, qui a espéré mieux travailler avec un avion à quatre places. Jusque-là, il avait mal gagné sa vie. Ils l'ont acheté et, sous l'avion, ils ont placé une poche en toile à voile pour la marchandise. Ils ont profité d'une bonne conjoncture, avec les chantiers de la Grande Dixence et de Mauvoisin, qu'ils ont ravitaillés en hiver. Pour faire ça, ils ont obtenu une autorisation de l'office de l'air pour voler plus bas que 300 mètres, contrairement à la loi fédérale sur l'aviation. René Spahr explique que 1951 fut un hiver de grandes avalanches, avec 100 morts dans les vallées. Zermatt a été coupé pendant deux jours et demi. Le directeur de la Poste de Sion s'est adressé à lui, Geiger et Martignoni, en leur demandant de l'aide. Le comité de l'Aéro-Club a accepté de l'aider. Geiger est allé lancer le courrier et des colis de médicaments à Zermatt. En 1952, la fabrique américaine Piper construit un avion avec des skis, le Super Cup. Ils furent les premiers en Europe à l'acheter. La même année, Geiger atterrit sur le glacier de la Kander.

00:45:14 – 00:47:25 (Séquence 31) : René Spahr explique que l'activité de vol avec le nouvel avion, le Piper, a attiré l'attention de l'office de l'air. Son ami, le chef de la police aérienne, lui demande des explications. Il lui répond qu'ils utilisent les possibilités de l'aviation et que la loi ne l'interdit pas. La loi était de 1945 et l'avion de 1952. Il cite un accident, un exemple déplorable de la mentalité de l'administration suisse de certains secteurs. Hermann Geiger avait été averti des intentions du [ Colonel Thiébaud ], chef de la police aérienne, qui se rendait à Sion pour faire un rapport négatif sur l'aviation de montagne. Seul un bon pilote pouvait faire changer d'avis le colonel. Hermann Geiger a conduit le Colonel Thiébaud et ils ont atterri sur le Mont-Lachaux. Hermann Geiger a ensuite proposé au colonel de prendre les commandes pour qu'il essaie lui-même. Le colonel a fini par rédiger un rapport positif. L'Office de l'air a décidé de créer une catégorie spéciale, de pilote des glaciers, qui nécessitait un cours sous la surveillance de l'Aéro-Club. Des amis de la Suisse romande sont alors venus chez eux. Des avions militaires italiens sont venus aussi. En 1956, grâce à une collecte de Coop suisse, ils ont acheté leur premier hélicoptère, un Bell Agusta. Hermann Geiger a appris à le piloter. Deux ans après, Pilatus a sorti un modèle d'avion, le Porter, qui pouvait transporter sept personnes. Ils l'ont acheté pour l'utiliser sur les glaciers.

00:47:41 – 00:48:06 (Séquence 32) : L'interviewer demande à René Spahr ce qui l'a maintenu si jeune et en forme. Il répond qu'il a eu la chance d'avoir été en bonne santé malgré une chute en montagne qui aurait pu être mortelle. Il a un cadre familial favorable, il vit avec sa femme qui a son âge et avec laquelle il s'entend très bien. Il a des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Le contact, surtout avec les jeunes, lui permet de connaître les nouveaux développements et de ne pas trop vieillir ou de le faire harmonieusement.

00:48:23 – 00:48:39 (Séquence 33) : Générique de fin du Plans-Fixes consacré à René Spahr et tourné à Sion le 23 novembre 1998.

Lien aux découpage sur la base de données original

Questo documento è stato salvaguardato con il sostegno di Memoriav.

304 Documenti in collezione

Commenti

Domande o commenti

Scrivi un nuovo commento